随着人们安全意识的增加,大家在买车的时候,越来越看重安全配置,尤其是安全气囊。说到安全气囊,最著名的可能是日本的高田公司,全球安全气囊市场上曾占了20%的份额(2014年),排第二,不过说它著名并不是因为它多好,而是它名声特坏。

▲高田公司logo

在6月26日,日本安全气囊生产商高田公司就因为汽车世界上最大的召回丑闻,涉及一亿安全气囊,可能面临高达100亿美元的赔偿要求,分别在日本和美国向法院申请破产。同时高田还表明将把自己的关键资产卖给均胜电子控股的美国Key Safety Systems (简称KSS)公司。据了解,高田问题气囊在世界范围内导致了至少16起死亡以及180多起受伤案例。

7月5日,质检总局执法督查司就气体发生器破裂问题集体约谈大众、通用、奔驰公司,通报高田气囊气体发生器破裂问题缺陷调查情况,要求尽快采取相应措施,履行缺陷召回法律义务,切实消除安全隐患。

据统计,高田气囊气体发生器破裂问题在中国共涉及37家汽车生产者,涉及车辆2000余万辆。截至今年6月底,中国共有24家生产者实施召回102次,涉及车型97个,数量达到1059万辆。另有5家生产者已对其涉及的全部车辆提出来召回工作方案,近期将向质检总局备案召回计划,涉及车辆126万辆。目前,大众、通用、奔驰3个品牌8个生产者仅提出召回小批量车辆用于试验分析,并未提出有效召回措施,因此被约谈。

高田气囊的问题出在哪里

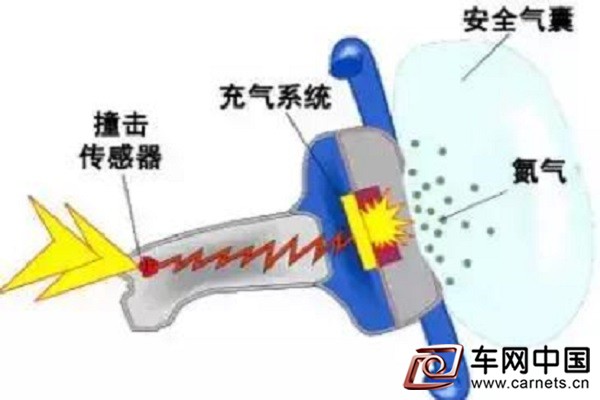

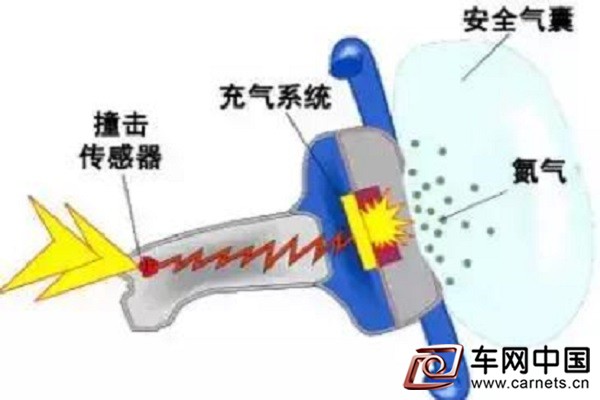

我们都知道,当车辆受到撞击时,安全气囊会迅速膨胀,保护驾驶者。

气囊的充气系统,点燃的是“固体推进剂”,后者的燃烧极为迅速,可产生大量气体为气囊充气。随后,气囊爆炸般地冲出原始安装位置,时速高达322公里,一般气囊由触发至完成充气过程约25~35毫秒,比眨一下眼睛还要快。1秒之后,气体通过气囊上的小孔迅速消散,气囊收缩,因此乘客又可以自由移动。

而高田气囊的问题在于,使用了硝酸铵作为反应物质却没有准备干燥剂。而硝酸铵在高温、潮湿环境下会分解、变化,从而使爆炸过度,造成内部金属碎片飞出。所以高田气囊不仅喷气,还会喷出时速300公里的小刀片,导致伤人甚至杀人的结果。

高田气囊问题很早就存在

早在2000年左右,当时曾有消费者向美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)投诉,他们驾驶的汽车安全气囊在展开后会弹出金属碎片。不过当时并没有引起人们足够的重视。本田也仅在2008年11月小范围召回过4000台装配有高田安全气囊的车型,但就在召回的半年后,第一起因安全气囊致人死亡的事故发生。

2009年5月16日,一名18岁美国女孩埃希利帕海姆在开车接弟弟放学的途中发生交通事故,与另一辆车相撞后死亡,而后经调查造成其死亡的原因正是保护驾驶者安全的气囊展开后,里面弹出的一个金属片划破颈动脉,造成其大量失血而亡,而她驾驶的本田思域正是配备有高田公司生产的安全气囊。

随后,因高田气囊爆炸致驾驶者死亡的案件以及类似事故的不断发生,引起了美国主管部门的高度重视,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)介入调查。

随着调查的深入,一系列的召回、处罚不断发生。高田还被告发一直隐瞒气囊风险,伪造产品测试数据,掩盖气囊缺陷。

影响范围之广

高田的生意做得很大,不光丰田、本田、日产、马自达等日本本土车企被坑,还坑了不少国外的品牌,如福特、通用、奔驰、宝马、奥迪、大众、特斯拉等等。

全球有至少1亿辆车装了高田气囊,这些车除了有少数可能要报废的,全部都要召回一遍。在这场殃及全球的大规模召回中,日系品牌受到影响最大。

数据显示,截至目前,本田公司召回了近510万辆,丰田召回87.7万辆,日产召回了69.5万辆。为此,日系品牌也付出的高昂的代价,据统计,丰田将为此损失5700亿日元(约合人民币342亿元),本田损失5560亿日元(约合人民币334亿元),日产损失907亿日元(约合人民币54亿元)。此外,宝马和克莱斯勒也进行了不同程度的召回,分别累计达到近62.8万辆和37.1万辆。

最后的话

对于消费者还能信啥?小编无法给出答案。我们所相信的企业良知、责任心,很明显,在高田公司身上,完全看不到,而它恰恰还掌握着汽车安全的关键部位。这件事当中每一个点都值得车企、市场规则制定者、汽车安全相关企业、甚至是汽车行业第一线工作人员的警惕和反思。

目前最迫切希望的,是各车企能够落实好问题车辆的召回工作。