有调查称,中国交通事故死亡人数中,行人死亡人数占总数的25%,国外比如欧洲和美国分别为14%和12%。超过10%的死亡率,说明行人死亡成为了不可忽视的一大重灾区。

死亡人数之外,因交通事故受伤的行人更是不计其数。而现在的AEB自动刹车系统又不太稳定,还不能放心让其保护驾驶安全,相对来看,行人安全气囊还是很有必要的。

但是行人安全气囊太贵,多数人并不会关注这一高端产品。比如最早量产(选装)这一产品的沃尔沃V40,加装一套需要高达15000软妹币。要知道V40整车也不过二十来万,这价格简直吓死人。

不过某种程度上,节约了这15000软妹币可能的代价是一条人命+吊销驾驶员终身驾驶资格+长达数月的安全纠纷案,这样来看,这钱花的值。

再来回答第二个问题。

总体来说,现在的行人安全气囊差异并不大,思路差不多,但在细节处理上稍有差异。

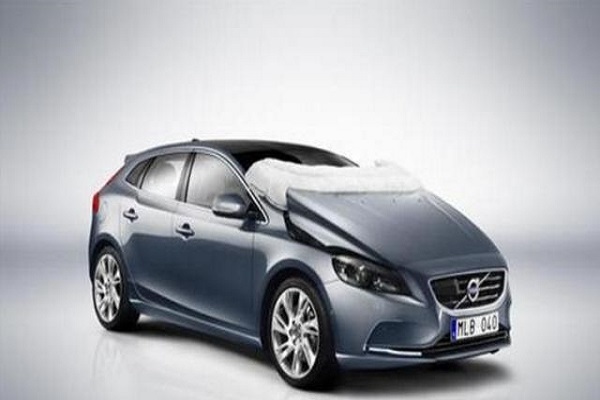

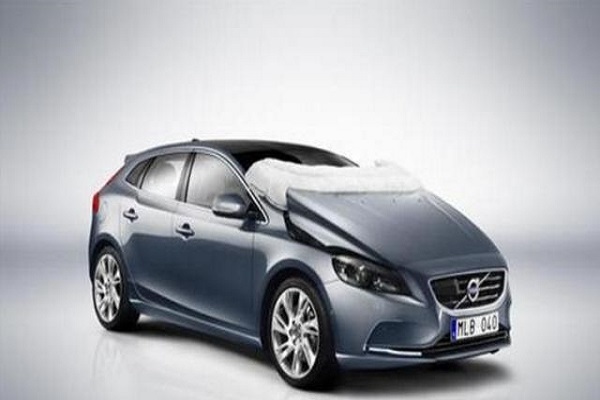

1. 通用、沃尔沃——发动机盖提升+U字型安全气囊(待发动机盖打开后,才由内部逐渐展开)

通用的设计思路和沃尔沃类似,不过现在仅处在专利阶段。通用已经正式申请通过了外部安全气囊设计,将通过引擎盖下方和A柱前面的侧挡板旁边的“离散门”来保护行人免受碰撞。

这类方法属于二级保护机制。一级保护:发动机盖抬高,将行人碰撞点集中到风挡区域(这里将会有安全气囊);二级保护:外部安全气囊保护行人安全。

2. 斯巴鲁、路虎——U字型安全气囊(发动机盖不动,发动机盖上有特定的展开口)

斯巴鲁翼豹的行人保护安全气囊,在车辆与人体发生碰撞后,约0.1秒可做出判断,如果超过危险范围,将会展开外部安全气囊以保护行人。

路虎发现神行和此类似,当发生碰撞后(满足特定要求的碰撞),引擎盖后方的槽门将会打开,弹出U字形安全气囊,防止行人头部碰撞。

这类方法简单直接,好处是避免复杂的发动机盖提升装置,降低成本。而且就安全碰撞成绩看,此表现也不错。

3. 丰田(软质材料,不属于气囊但属于行人安全保护)

丰田在2017年东京车展上推出了Flesby II概念车。特点是,车身面板覆盖材质柔软的橡胶,而且能够利用电力移动并改变车体的形状,柔软的车身可以安全地吸收行人碰撞冲击力。

这类新颖的新人安全技术想法可贵,但实用性不大,应该不会量产。

除此外,沃尔沃在2013年推出的车身外部保护系统,除了可以保护行人外还能保护车身,甚至车内乘员。一旦激活,整个车身会立即被巨大的外部安全气囊包裹。

现在国内的汽车撞死行人的事情几乎每天都在发生,沃尔沃汽车就是针对这个问题安装了安全气囊的,几十年来沃尔沃一直享有“全世界最安全的汽车”这个称号,并且深入人心。现在沃尔沃的志向更加远大,他不但要保障车内人员的安全,而且还要关注车外行人的安全,其宣传的2020年实现沃尔沃汽车无致命事故和严重伤害事故的目标也表明了一个企业在安全方面的决心。目标:沃尔沃行人安全气囊的工作范围在车速20km/h到50km/h之间,据沃尔沃统计,在涉及到行人的碰撞事故中有75%都发生在40km/h左右。并且沃尔沃有一个宏伟的目标,计划在2020年实现沃尔沃汽车无致命事故和严重伤害事故。原理:沃尔沃的这套行人安全气囊安放在发动机盖后沿之下,发动机盖配有火工解锁装置,当车速在行人安全气囊打开的范围内发生碰撞时(20km-50km之间),车头前方安装的7个传感器会把碰撞数据传递给控制单元,控制单元对碰撞数据进行分析,决定是否引爆安全气囊。当控制单元引爆行人安全气囊时,火工装置松开发动机铰链,膨胀的气囊打开后将发动机盖的后部向上顶起10厘米,从而有效吸收碰撞能量,从而避免行人受到严重撞击

目的最直接明了,就是为了保障车上驾驶员和乘客的生命安全才设计的!近些年来,评价一辆车好坏的同时,安装有什么样的气囊也成了很多人买车时很重要的一项配置!大致分几种:前排驾驶员和副驾驶气囊,膝部气囊,车门四周的侧气囊,还有侧气帘,大致就是这些。一般按照车辆等级,等级越高,厂家会适当的配备更多气囊,毕竟一分价钱一分货!他们是赚钱为目的,这个我们现阶段也只能接受!还是希望咱们国家也多学习美国的标准,尽早出台一些安全方面的规范标准,也算是对咱们老百姓更负责些吧!