汽车碰撞是一个十分复杂的大位移、大应变的非线性物理流程,限制变量多达上千种。而在汽车碰撞产生时,汽车的被动安全性正是体如今通过车体的结构变形吸取碰撞能量,从而减少乘员和行人所受侵害的水平。因此,改善汽车结构抗撞性的重要方式便是通过合理的结构以及材料自己吸收更多的碰撞能量,从而减轻碰撞两边人员所遭遇的能量冲击。

所以在21世纪已经过了快20年的时候,如果还有人说“钢板厚的汽车便是平安的汽车”,那你绝对能够“否决他的消息,并回给他一个白眼”。为什么这么说?底下笔者给大伙举一个例子。

史上最严苛的碰撞测试通知你吸能的首要性

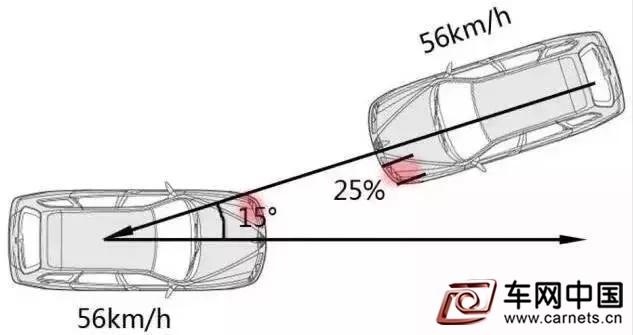

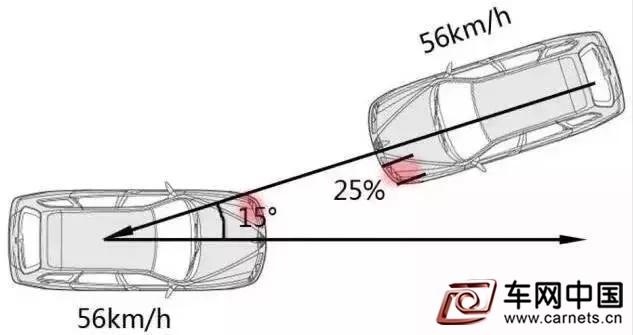

假如大伙还有印象的话,两年前本田曾经搞了国内第一个全程对外公开的车对车碰撞实验,当时引起了业内的广泛关注。除了因为是首次全程公开外,这次碰撞条件的刻薄程度也是史无前例的。当车对车、15度角碰撞、25%碰撞重叠率、各自车速56km/h这么几个核心词聚在一起时,毫无疑问这便是市场最严苛的碰撞测试。

自从美国公路安全保险协会IIHS于2012年开启25%正面偏置碰撞后,这项测试俨然成为许多汽车品牌的滑铁卢,乃至包含奥迪、驰骋、雷克萨斯在内的一众奢华品牌车型在测试中也仅得到了“Poor”的最差评级,不过彼时本田旗下的雅阁、思域、奥德赛等车型却得到了“Good”的最高评级。

不过这次测试的情况又不一样。尽管同样选择了25%的偏置重叠率,但IIHS是车辆与固定物体相撞,速度为64km/h;而本田的测试为车对车碰撞,相对速度高出100km/h。而且因为受力面均为不规则物体而非坚硬壁障,碰撞的结果也更不可控。此外,15°角也能更好地模仿真正道路上的对撞事件,例如车辆跑偏或急打方向盘结果与对向来车相撞

碰撞测试的结局是两辆雅阁测试车的乘员舱均无显著变形,四个车门可顺利开启,无论是驾驶席假人还是副驾驶席假人的头部、胸部等要害部位受到的损伤值都远远低于基准值,最大危害值也仅为基准值的60%左右,表现十分突出。这意味着实际情况下如果产生如此严峻的事故,两车的驾驶员都能够“自行下车处理事件”。

不管是IIHS的碰撞测试成绩还是本田自身的对撞测试成绩,呈现出来的都是本田在车身结构安排上吸能的理念。本田自身称为“ACE”的车身结构全称是“Advanced Compatibility Engineering”,直译过来便是承载式车身布局。其中很关键的部分在于除了惯例用于吸能的车架纵梁外,本田的ACE车身增添了顶架和下横梁分散及吸取能量,并将能量扩散到车身前支柱和地板上,从而避免下横梁与对方车辆的零部件结构产生错位,提升碰撞能量吸收效力,大幅降低对乘员舱的负荷。别的车型就算在这个位置有相应的金属结构,也不是主要的防碰撞结构,安排和用材也并不一样。

事实上,受限于车辆本身固有结构,其驾驶安全性不可能无限提升。在此前提下,若能从整体结构考虑,充分发挥车辆在碰撞产生时自己的吸收碰撞能量能力,即通过车辆碰撞出现变形,从而缓解乘员与被碰撞方所受冲力,显然是一种卓有成效的方式。而“碰撞兼容性”的共存安全理念,让即使是大小、轻重大不同的两车相撞,也不会让任何一方受到太大损伤,这更是未来汽车被动安全发展的重要趋向。

其实当时笔者看到本田的对撞实验后,曾笑言本田“胆量还不够大”。如果对撞的车型不是两辆雅阁,而是雅阁和同级别某款德系车,测试后比较两辆车的乘员保护程度,岂不是会越发有趣,更加颠覆国人的固有认知?当然,这只是一句玩笑话。然而一个事实倒是本田在世界各国平安碰撞测试中总是拿高分。不但在中国C-NCAP连续拿到最高分,即使在更严厉的美、欧、日碰撞测试中,本田也是高分常客。而在国内,本田也是积极推动汽车平安流传的车企,举行或赞助了一系列汽车平安的传播推广。

(2015年本田举行了思铂睿与奥德赛的时速50公里正面碰撞试验,碰撞的偏置率为50%。试验表现,ACE承载式车身结构对两边车辆成员都起到了很好的保障。)

在事件产生时,人的性命永远是在第一位的,所有的安全措施应该是为将双方所受伤害减小到最低服务。所以,“吸能”不应理解为车太软,“为了所有人的安全”也绝不是牺牲本身来保护别人。而所谓的碰撞测试结果好说是不能反映真正情况的“应试教育”,国外测试结果的优良说是国产质量不一样,就只能是纯正地为了黑而黑了。

汽车轻量化的趋向抉择了钢板只会变得更薄

汽车轻量化已是不可逆转的潮流,由于轻量化带来的好处确实太多。除了大伙能够想到的下降油耗外,车身减重还可能下降支撑结构的重量,降低车身惯性,从而提高车辆加快性能和制动性能,更有利于车辆平安性的提高。

通过轻质材料减重是近年来汽车行业在轻量化上普遍选用的主要方式。无论是选用铝合金、镁合金,依然高强度钢等原料,根本目的在于用更少的原料达到同样甚至更好的车身安全性。因为这些轻质材料在单位面积上拥有更好的抗拉压性能和抗疲劳性能,换言之用更少的材料就能够有原本使用更多普通钢板所拥有的车身强度。

除了用轻质原料外,选择轻体结构也是也能够到达轻量化的成绩。诸如空心变截面、变厚度空间曲面、薄壁高筋等先进结构,促使了车身构件的大型化及车身表面的平坦化,淘汰了车身结构件的数目,提升了车身构件的承载效力,使得用车身材料更少。

无论是用轻质材料还是设计轻体结构,当落到实车上体现到消费者眼前的时候,所展现出来的便是车辆变轻了,钢板不那么厚了。这点与德系车还是日系车无关,这是全世界汽车发展的趋向。不信大伙可以比较九年前的B6迈腾和本年刚上市的加长版B8迈腾,在车身大幅加长加大的条件下,车身分量竟相差无几甚至更轻。要是说钢板厚和安全划等号的话,那岂不是现今全天下的汽车都变得不再安全了吗?

忘了钢板的事吧,用车身吸能保障乘员才是正道

在汽车车身中,具有缓冲吸能作用的结构首要包含保险杠、白车身、车顶、车门、发动机罩及别的内饰件等。改善这些缓冲结构的材料组成以及功能设计,提升其吸收打击能量的能力,才能到达提高汽车安全防护的作用,有用保护汽车驾驶者以及道路交通人员的人身平安,尽管出现事件也能将双方所受损伤减小到最低。

以是忘了钢板的厚度吧,也别再用车身重量去权衡一辆车是不是安全了。